“广州亚运十周年”回顾专访(9):大爱无疆,圣火永存

亚运圣火 点燃梦想

1990年的金秋,我刚刚迈入高中的学堂。北京亚运会的火炬传递活动也在神州大地热火朝天的举行着,在老家陕西省商州市进行的火炬传递活动,沿街两岸的乡亲们热情澎湃,将火炬传递活动前行路线包围得严严实实,每一双眼睛都汇聚在燃烧的亚运圣火上,期盼着北京亚运会的成功举办,也盼望着明天的生活更红红火火。这一幕场景,是我人生第一次目睹亚运圣火,也是我与亚运结缘的开始,更是注定了终身从事体育的梦想之旅。

1993年的金秋,北京申办2000年奥运会失利。而我人生的首次高考也同样失败了。曾经憧憬能够考上大学后才有机会参与2000年奥运会的梦想,在那一刻也彻底幻灭了。

2001年7月的夏日,北京成功申办2008年奥运会,我也在那一年的九月,孔雀南飞,从西安来到了美丽的花城广州学习,在三年校园的荏苒时光中,时刻地关注着北京奥运会的筹办工作,也聚焦着广州申办2010年亚运会的各类信息,直到2004年7月1日,广州成功申办2010年亚运会。自此,也开启了我与亚运亲密接触的人生之旅。

投身亚运 申办亚残

当北京奥组委在紧锣密鼓地筹办2008年奥运会的时候,广州亚组委也在按部就班地依照总体工作计划推进2010年亚运会的各项筹办工作。在这期间,国际奥委会与国际残奥委会正式签订了协议,共同商定将在北京奥运会成功举办之后,举办北京残奥会。这也将开启了一个国家、一个城市同年同城举办“两个奥运”的先河。

在此背景下,“远南”运动会的主办方远东及南太平洋地区残疾人运动会联合会也举棋不定,不由自主地将目光瞄向了广州,主动积极地频频联系中国残疾人联合会、中国残疾人奥委会,希冀广州能够效仿北京奥运会、残奥会模式,同年同城举办亚洲“两个盛会”。综合考虑各种因素后,广州市政府还是决定开始申办工作。

为成功申办2010年亚洲残运会,广州组织了由市政府办公厅政策研究室、市残联、市体育局等单位组成的政府申办工作团,于2006年11月24日赴马来西亚吉隆坡开展申办工作。“远南”联合会和亚洲残疾人运动会理事会正式合并后成立了新的组织——亚洲残奥委员会,新当选的主席、马来西亚人阿布扎林于2006年11月28日下午正式宣布,广州正式成为2010年首届亚洲残疾人运动会举办城市。而我当时有幸成为申办工作代表团成员之一,全程参与了申办工作,在现场见证了广州获得本届亚残运会举办权的激动人心的一刻。也就是从此刻起,正式开创了我与亚运相聚的欢乐时光。

2006年11月28日,广州成功申办2010年亚残运会合影留念。

开创先河 树立标杆

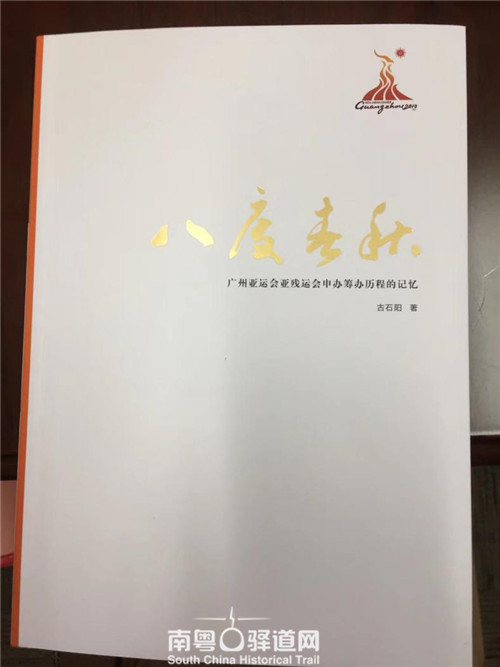

广州亚组委为筹办好亚运会的同时,还需同步筹办好亚残运会,既要赢得亚残奥委会、国际残奥委会的大力支持,还需取得亚奥理事会的同意许可,这其中的困窘、难题、艰辛……需要一一破解,这不是我们组委会普通工作人员可以了解的。直至多年以后,拜读了广州亚组委副秘书古石阳长老领导所撰写的《八度春秋-广州亚运会亚残运会申办筹办历程的记忆》,方可窥视当年的高层决策与工作思路。广州通过建立有独立法人地位的亚残运会组委会,其工作部门与亚组委原有部门合署,增设行政秘书部(亚残运会部),两个牌子,一套人马。明确亚组委的各部门第一把手应当是亚残运会的第一责任人,还必须明确以副部长做具体的责任人,关键是组委会要有一位能够全面协调各部门的领导来分管亚残运会部;亚残运会部内设一个医学分级处,亚残运会部的竞赛场馆处可以设在亚组委会竞赛部,任务重的亚组委部门还应当设立一个亚残运会处。

古石阳副秘书长编撰的亚运会回忆录《八度春秋》。

组委会高瞻远瞩、富有创新的办赛模式,有力地推进了两个亚运的同步筹办,在北京筹办2008年奥运会、残奥会的最后半年时间,分批派遣了大批富有朝气与活力的年轻人,亲临北京奥组委各场馆团队学习、锻炼,开阔视野、增长见识、积累经验,为广州亚运会、亚残运会的成功举办凝心聚气、锻炼队伍,而我也幸运的被派遣到2008年北京残奥会中国体育代表团,了解残疾人赛事医学分级与无障碍服务需求等。北京残奥会结束后,就回到广州亚组委会亚残运会部工作,全力以赴地投入到了广州亚残运会的各项筹办工作中去。

亚残圣火 永留广州

经过组委会两年多的精心筹备,2010年12月3日(国际残疾人日),广州亚残运会的火种在北京中华世纪坛采集,阿迪兰(视力残障人士)、周嘉威(亚运会游泳项目冠军、广州籍运动员)共同采集亚残运会火种。

2010年12月3日,广州亚残运会的火种在北京中华世纪坛采集,阿迪兰(视力残障人士)、周嘉威(亚运会游泳项目冠军、广州籍运动员)共同采集亚残运会火种。

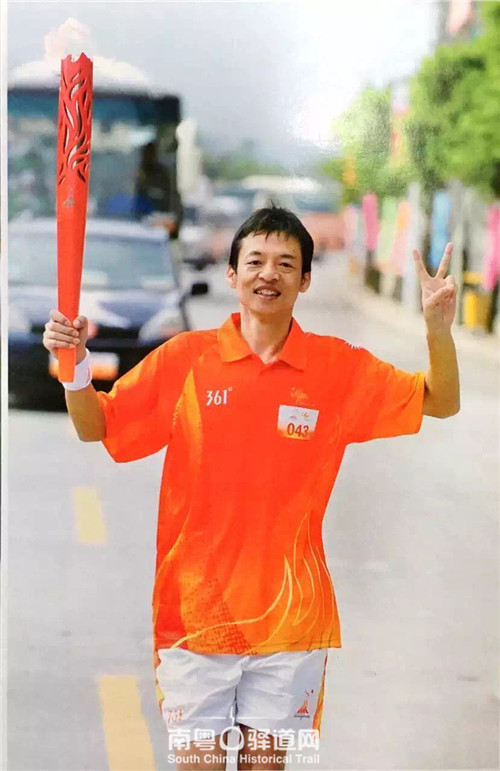

12月4日上午,火炬点燃暨火炬传递活动启动仪式在北京人民大会堂举行,时任中共中央政治局常委、国家副主席习近平点燃主火炬并宣布火炬传递活动开始。随即20名火炬手在天安门广场传递。12月4日至当月的11日,又分别在北京、广州举行了火炬传递活动,渐渐拉开了运动会的序幕。

亚运火炬手。

12月12日晚,以“美丽世界”为主题的文艺表演在广东奥林匹克体育中心体育场结束后,亚残运会进入了火炬点燃仪式。陈琦(轮椅篮球选手)、黄俭华(广东残疾人游泳队队长)、吴燕聪(残奥会田径冠军)、单子龙(残奥会赛艇冠军)、倪河东(世锦赛射击冠军)、萧彦红(残奥会射箭冠军)等6名残疾人运动员在场内进行火炬传递,然后将火炬交给“广州人家”,由“珍珍”交给张立新(中国五四青年奖章获得者)、张海原(残奥会田径冠军)。两位火炬手丢掉拐杖,相互搀扶,在全场六万观众的“加油”声中,“攀岩”传递火炬,最后点燃主火炬塔,展现了残疾人自强不息、拼搏进取、团结协作、勇于攀登的精神。那一刻,无论是现场的六万名观众,还是电视机前的亿万观众,聚焦广州、眼含热泪,为广州喝彩、为运动员加油。大爱无疆,感动了亚洲、感动了世界。

2010年12月12日晚,以“美丽世界”为主题的文艺表演在广东奥林匹克体育中心体育场结束后,亚残运会进入了火炬点燃仪式。图为文艺表演与火种点燃精彩瞬间。

2010年12月19日,本届运动会闭幕式在广东奥林匹克体育中心体育场隆重举行。闭幕式文节演出主题是《你让世界从此不同》。鉴于本届运动会是首届亚残运会,又大获成功,亚残奥委会决定将本届亚残运会的火种永久保留在广州。因此,在圣火熄灭的同时,用本届亚残运会火炬从火炬塔取出火种,点燃火种灯,将首届亚残运会的火种永久保留在广州亚组委办公所在地——广州亚运体育文化中心的中厅内,以示纪念首届亚残运会的成功举办。

2011年1月30日,广州亚组委举行了首届亚残运会火种交接仪式。

圣火不息 精神永存

两个盛会的成功举办,为来自亚洲各地的健全人、残疾人运动员提供了尽情挥洒运动激情的舞台,为来自世界各地的客人和亿万电视观众送去了欢乐、感动和历久难忘的美好回忆;为广州留下了更蓝的天、更清的水、更畅的路、更靓的房、更美的城市,留下了自信心、自豪感、认同感和归属感,留下了“敢想会干为人民,和谐包容共分享”的亚运精神。

广州亚组委亚残运会部全体人员合影留念。

广州为亚运会建立了一座新的丰碑,为未来的亚残运会树立了标杆。为了完整保存和集中展示广州亚运会、亚残运会的珍贵遗产,广州市委、市政府决定兴建亚运会亚残运会主题博物馆。

广州亚运会亚残运会博物馆位于组委会原址——广州亚体文化中心,2012年5月18日正式落成开放。馆内展厅面积2500多平方米,亚残运圣火广场面积1500多平方米,展出珍贵藏品、图片、影象资料2000多件(套)。

非常荣幸的是,离开亚组委后,我于2012年调到广州亚运会亚残运会博物馆工作,直至2019年11月离开这个难舍难分的工作岗位。在这7年的时光了,见证了国内外众多体育组织的参观调研和交流,也接待了几十万游客的参观,陪伴他们再现亚运辉煌、重温激情圣火,感受亚运魅力,了解办赛过程。

火炬手陈琦——中国女子轮椅篮球队主教练

追忆广州亚残运会10周年,回忆与感动常在。

但让我最难忘记,也是最为感动的却是参加、参与亚残运会的三位残疾人。一位是参与亚残运会筹办工作并作为开幕式火炬传递的轮椅篮球运动员陈琦,他从小因患小儿麻痹,致使腰腹以下身体功能基本丧失,日常生活不得已以轮椅为伴。一个偶然的机遇开始学习轮椅篮球运动,凭借他惊人的毅力与常人难以想象的艰辛付出,一步一步从广州轮椅篮球队,进入了国家轮椅篮球队,并且作为中国轮椅篮球队的队长,带队参加了2008年北京残奥会。

广州亚残运会筹办期间,他被组委会委任为无障碍检查员,推着轮椅跑遍了所有的竞赛场馆、训练场馆和非竞赛场馆,亲身体验、检查和指导每一处的无障碍设施,确保每一个场馆、每一个通道、每一项无障碍设施,都能够满足轮椅运动员的无障碍需求。

陈琦在亚运城检查无障碍通道。

广州亚残运会结束后,他华丽转身,成为了一名轮椅篮球的教练,率领广东女子轮椅篮球队在第十四届全国残运会上获得了从未染指的全运会冠军,同时也作为国家队主教练,带领国家轮椅篮球队在2012年伦敦残奥会、2016年的里约奥运会,取得了历史性突破的成绩,在2018年雅加达第三届亚残运会上获得了女子轮椅篮球的冠军。

每当他应邀参加亚博馆组织的专题活动时,都要推着轮椅到亚体中心的中庭,关注着熊熊燃烧的亚残运会圣火,深情的对我说,作为一名亚残运会火炬手,那种荣耀与感动,就是激励他一直奋战前进的动力,目前,他正在北京进行封闭继续,全力以赴备战2020年东京残奥会,预祝和期盼他带领我们国家轮椅篮球队,再创佳绩,为国争光。

2019年5月18日,陈琦教练率领广东轮椅篮球队参加亚博馆活动。

赛艇选手黎明、林翠芝——携手奏鸣生活的最强音

黎明与林翠芝夫妇,曾经携手参加过2008年北京残奥会四人单浆有舵赛艇比赛,获得了第六名的优异成绩,实现了中国残疾人赛艇队的突破。2010年亚残运会赛艇比赛,又再接再厉,携手获得了冠军。退役后,夫妻两人一时没有找到合适的工作,仅存的积蓄也难以为继太久。在孤苦无助之际,夫妻俩携手前行,一边摆地摊、打零工赚钱,一边学习技能,考取文凭。之后,她们在当地政府的关怀下、在亲朋好友支持下、在社会各界的关爱下,她们凭借着自己的能力,找到了合适的工作,也有了稳定的经济来源,买房安家哺育着两个可爱的孩子。亚残运会成功举办10年之际,当我们再次谋面时,夫妻两一字不提当初的苦衷与不易,而是依然眷恋和感恩广州亚残运会带给她们的机遇与改变。黎明凭借着一手推拿按摩技能,被当地的中医院聘请为按摩师,尤其擅长运动损伤按摩康复,慕名而来的人络绎不绝。林翠芝拿到了本科学历后,在当地社区的关怀下,从事社区的办公文秘工作,工作中独当一面,生活中教子有方。

黎明与林翠芝夫妇获得了2010年亚残运会四人单浆有舵冠军。

回想起运动员在场上顽强拼搏、奋勇争先的两句口号,其实在生活中也何尝不是如此。对于一对平凡的残疾人夫妻的日常生活,意义尤为深远。而这一切,也许就是广州亚残运会留给她们的宝贵精神财富吧。

无障碍出行推广者张健——轮椅上的马拉松

每一年的广州马拉松赛场上,都可以看见一位推着轮椅参加马拉松比赛的无障碍出行推广者——张健。

3岁时,一场突如其来的小儿麻痹症让张健从此变得和其他孩子不一样。从小到大,经历了5次大手术的他,一直靠着拐杖行走。2003年,他来广州上大学,从此便留在了这个花开遍地的华南城市。一次偶然的机会,他接触到了轮椅篮球。他坦言坐上轮椅的那一刻,就像是给了他一双翅膀。早已忘记的奔跑滋味,那一刻仿佛又回来了。2004年,他代表广东参加了全国轮椅篮球锦标赛,和队友们一起获得了铜牌。这是张健人生中至关重要的一段经历,拄着拐杖的男孩终于和轮椅结了缘。

在2006年大学毕业,张健找到了他人生的第一份工作,在一家外资银行做客服,然而不到一年不得不辞职,原因就是公司没有专设无障碍通道,轮椅进出很不方便,每一次都靠同事帮忙,久而久之他就很过意不去。广州亚残运会的成功举办,不仅提升了城市的硬件设施,也让这座美丽的花城爱心满满。但无障碍设施的建设,的确是一个不断完善进步的过程,基于此,让张健萌发了为残障人士出行便利做点什么的想法。

2014年9月,张健将儿子的自行车轮子卸下来,装在了自己的轮椅上,亲手改装了一个适合参加比赛的轮椅。抱着试一试的心态,他报名参加了珠海半程马拉松比赛,没想到竟然“跑”完全程!这也让张健信心倍增,作为唯一一名坐着轮椅完成比赛的选手,张健靠着自己的努力和汗水实现了一个“速度梦”,同时也收获了很多朋友。

张健参加马拉松的剪纸艺术造型。

当社会各界得知张健关注无障碍出行,都给了他很多帮助和建议。于是,张健开始推着轮椅奔跑全国,至今已经参加了50多场马拉松赛,每一年的广州马拉松赛道,他都是一道亮丽的风景线。或许这一次一次的坚持,也让张健更加自信,也坚定了他要为残障人士出行发声的念头。为此,他开通了微博、微信公众号,呼吁残障人士无障碍出行。他坚信无障碍通道不仅可以让残障人士获益,也可以让许多正常人士获得方便。他还想做一个广州无障碍出行地图,帮助更多残障人士走出家门。

广州亚残运会闭幕已经过去快10年了,脑海还时常回忆起在亚体文化中心大楼内挑灯奋战的日日夜夜,怀念那一张张熟悉又陌生的笑脸。偶然在大街上遇到似曾相识的面容,彼此相互点头微笑,那就是亚运人的亲切与深情。那份感动常在,那份思念依然温存。那一盏圣火,依然在指引着许多人在黑夜前行,无惧风雨。

作者简介:张鹏 曾任广州亚组委会亚残运会部项目主管、广州亚运会亚残运会副馆长,现任广州体育职业技术学院后勤管理人员。

友情链接

- 政府及体育总局网站

-

- 市县体育局网站

-

- 下属单位及协会网站

-